先週10月19日(木)~20日(金)

校内体育祭が開催されました。

日ごろから「背中で語る」かっこいい担任の先生方は、

この二日間、オリジナルクラスTシャツを着て、

一生懸命クラスの応援に励んでいました。

今回は、競技している生徒ではなく、

担任の先生方の背中を追っかけて写真を集めてみましたのでご覧ください。

担任の先生の写真が撮れなかったクラスもあったので、生徒の背中も混じっています。

小さな巨人くん、快く写真を撮らせてくれてありがとうございました。

背中の写真いいですか?と声を掛けるたら

「前もかわいいんですよ」と言って下さる先生もいたので

前後で写真を撮ったのがこちら。

先生方があちらこちらに移動して応援されているので

なかなか出会えず、撮影できないクラスもありました。

すべてのクラスのTシャツが記載できず残念無念・・・コンプリートできず、すみませんでした。

昨日、学科改編へ向けての全教職員ワークショップ

第2回KTR(Koriyama Teachers Roundtable)

を開催しました。

前回に引き続き、育てたい生徒像について意見を出し合いました。

今回は、「人間性」について深める回です。

まず最初に教頭先生から今回のテーマについて説明がありました。

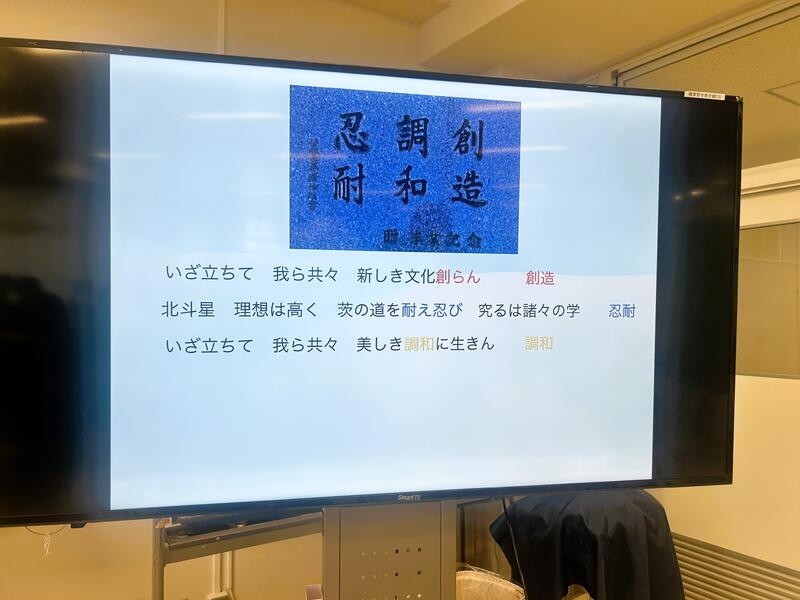

モニターに表示されているのは、本校の校訓です。

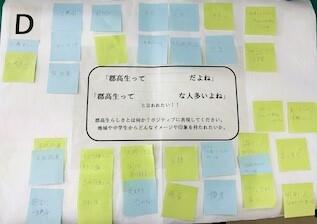

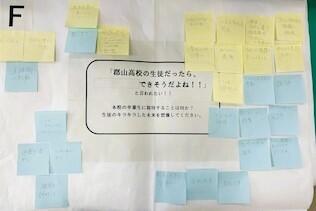

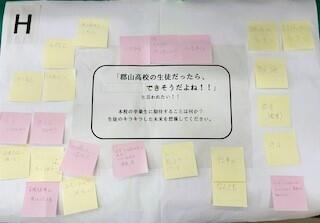

その後、WorldCafe方式で下記の2つについて意見を出し合いました。

➀「郡高生って( )だよね」「郡高生って( )な人多いよね」と言われたい!!

※本校生らしさとは何か・・・空欄に何を入れたいですか?

②「郡山高校の生徒だったら( )できるよね」と言われたい!!

※卒業生に期待することは何か・・・空欄に何を入れたいですか?

ポジティブな言葉を探しているせいか、前回より、先生方の表情がやわらかい気がします。

A~Jの10班編成で話し合いました。模造紙には、たくさん付箋が貼られていきました。

今後は、これらを元に「育てたい生徒像」を完成させていきます。

そしてその次は、教育課程の作成とクロスカリキュラムの検討です。

まだまだやることが山積していますが、先生方で協力してがんばります!

日本進路指導推進協議会の会長であり、リアルドラゴン桜として全国でも有名な 山口和士先生が、

令和5年10月11日(水)〜12日(木)に郡山高校に来校されました。こんにちは、豪徳寺です。昨年先生のお話を聞き、ずっと自分の目指す道は何なのかを考え続けてきました。山口先生にお会いし、自分が本当に行くべき道、やるべきこと、そして、どの大学にチャレンジすべきなのかを本気で考えることができました。

昨年、1年生にご講演をしていただき、多くの生徒たちが、自分の夢をしっかり考え、それを達成するのにどういう道を辿るべきかを考えてきました。その生徒たちに、また会いにきてくださりました。

11日(水)は、進路別講演会として、生徒一人一人と面談の形式で相談に乗っていただきました。4時間あれば京都・大阪まで、飛行機を使えば、4時間あれば九州にもいくことができるこの時代、地理的な問題で、自分の進路を狭めることはない。(海外の大学だって可能だ。自分は、英語が好きだが、英語で自分の意見を行ったりすることができないから、そんなことは考えていなかった。しかし、さまざまな国際問題が起きている中、しっかり国際社会で社会貢献するためにも、留学することを考え始めている。)

先生のお話を聞いて、生徒たちは、どんどん自信にあふれた顔になり、笑顔で山口先生の相談室を後にして行きました。

限界を作っているのは、自分自身!山口先生の教え子は、全国の高校生数万人。その生徒たちみんな、自分に自信を持って、自分の行きたい道をしっかり歩んでいる。郡山高校の生徒もそうなるでしょう。

12日(木)は2年生全体への講演会でした。

私たち2年生のために、数十ページもある資料を作っていただきました。山口先生の左手は、合格率95%の手、右手は、湯川秀樹先生に会いに行き山口先生の人生を変えるきっかけを作ってくれた手。私も握手していただきました。

来月は、1年生のために、もう一度郡山高校に来ていただくことになっています。

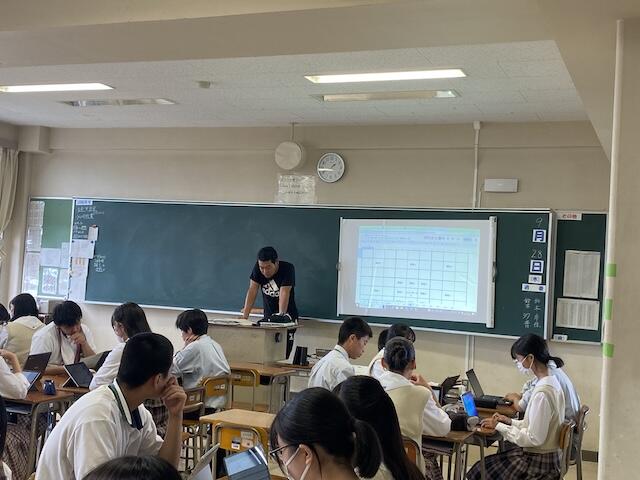

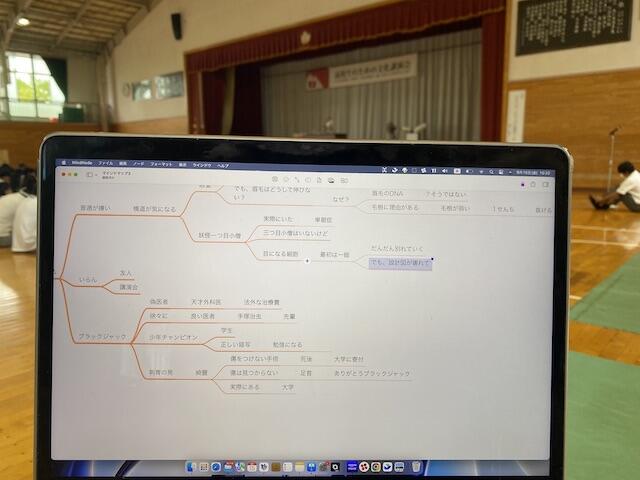

毎週木曜日の⑥⑦校時目は、1年生から3年生まで総合的な探究の時間の中で、生徒たちそれぞれが、自分の設定したテーマを深めていきます。

令和5年9月28日(木)の探究の風景をお伝えします。

まずは、1年生!

1年生の探究は、キャリア探究と地域探究の2つを行なっています。1学期は主にキャリア探究、そして、2学期からは、徐々に地域探究が入っていきます。

今回は、第1回地域探究ということで、「マンダラート(マインドマップ+曼荼羅みたいなもの)と使って自分たちの住んでいる地区、探究でターゲットにしたい地区、福島県全体などを様々な視点でマンダラートにまとめていきました。まずは、自分たちの住む郡山市、そして福島県をどれだけ知っているのか?(逆にどれだけ知らないのか?)に気付きました。

次は2年生

2年生は、自分たちの中間発表を行なっていました。様々なテーマで、グループの班もあれば、個人で探究している生徒もいます。「ほったらかし植物園」「地域の交流を深める」などなど・・・。ターゲットを絞り、RESASなどを使いながらそれぞれ楽しみながらやっているようです。ここから3学期に向けて、皆さんさらに探究を進めることになります。

おまけ編

生徒に聞いてみましょう!

豪徳寺「正直いうと、僕はまだテーマを絞りきれていません・・・。地震や津波などに対する防災とか震災からの復興に興味があるので、今度来日するポルトガルの学生と意見を交わしてみようと思っています。」

令和5年10月4日(木)

「何故あなたは、その大学を選んだのか?その大学でどんな成長したいのか?大学で学んだことを使って将来どんな貢献をしたいのですか?・・・なぜ?をしっかり、自分に向けて、しっかり問い続けてください。」

校長先生からこのような言葉をいただきました。

3年生にとって、大学入試は、始まっていますが、選抜に勝ち抜く本当のスタートラインに立ちました。

校長先生からのお話しが終わり、3学年主任の冨樫先生からのお話がありました。

冨樫先生からは、

「面接は、あなた方が自分を売り込むチャンスです。受け身にならず、しっかり、自分をアピールしてください。・・・推薦入試で合格できた時には、入学までの貴重な時間がもらえます。新たな学びをする時間があります。自分の視野を広げるチャンスでもあります。そんな貴重な時間を得るためにも、ぜひ合格に向けて頑張ってください。」

最後に、進路指導部の千葉先生からお話をいただきました。

千葉先生からは、入試に向けて必要な具体的なお話をいただきました。

「学力はあっても邪魔になりません!大学に入ってからも必要になります。だから、どんなに受験の準備が忙しくても、普段の授業をしっかり大切に受けてください!」

先生方から、お言葉をいただき、郡山高校生として恥ずかしくないように受験の準備と、普段の勉強をしっかりやって、後輩の皆さんにしっかり背中を見せられるように頑張りたいと思いました。

本日、中間考査の午後の時間を使って、

学科改編へ向けての全教職員ワークショップ

第1回KTR(Koriyama Teachers Roundtable)

を開催しました。

郡山高校の「育てたい生徒像」とは?

・・・をテーマにWorld Cafe方式で話をしました。

11項目を班ごとに分けて、10分ごとに席替えをします。

たたき台の案を作成した先生方をアドバイザーとして、自分の意見や感想を言い合い、

模造紙に書き入れていきます。

県立高校改革室の担当管理主事にも来校いただき、先生方の協議の様子をみていただきました。

先生方の班からは、

質問が出たり、表現の工夫が提案されたり、意見が飛び交ったり、うなずいたり、首をひねったり・・・

大変熱心な意見交換がされていました。(素晴らしい!!)

会の最後に「班で出た意見」の発表がありましたが、

発表を聞きながら「なるほどー」とうなずく先生方も多く見られ、

発表が終わるたびに自然と拍手が起こり、大変良い雰囲気のなか会を終わることができました。

これからは、本日協議した内容を元にして、さらに具体的な教育内容の協議を展開していくことになります。

学科改編の進捗状況は、追ってこのHPでお知らせしていきます。

先生方、お疲れ様でした!

令和5年9月21日(木)日野田直彦先生(千代田国際中学・武蔵野大学附属千代田高等学院 校長)をお招きし、教職員研修を行いました。

郡山高校は、令和7年度より探究科が設置されます。それに伴い、時代に合わせ、不易流行のもと、生徒たちが力をつけしっかり成長できる学校になるために先生方も研修をしています。

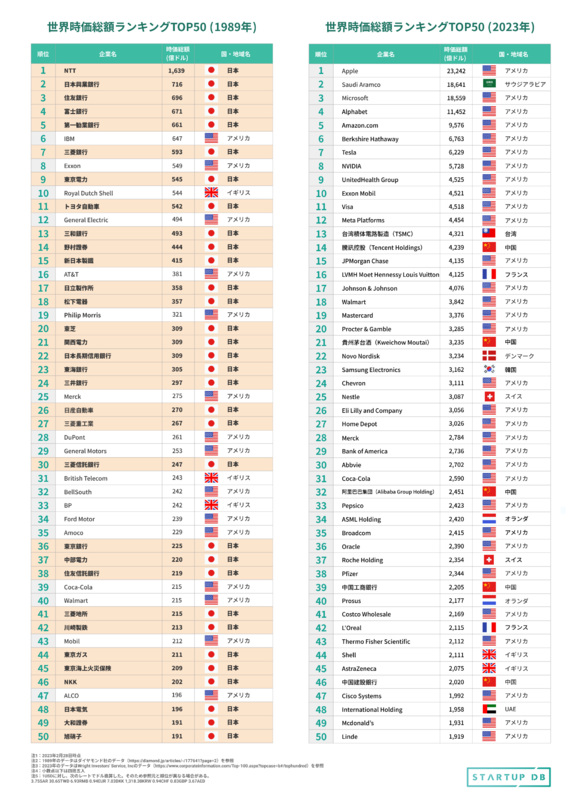

日野田先生は、1989年と2023年の世界の企業ランキングを紹介してくださいました。(分かってはいたけど・・・)さらに、タイのマックでバリューセット頼むといくらだと思いますか?・・・日本円で1300円くらい・・・

なんでこんなに差が出てきたのだろう・・??

こんな話もしてくださいました。

H2ロケット打ち上げ失敗の時の日本の科学者の対応と報道、そして、スペースX社が失敗した際のイーロンマスクのコメント。前者は優秀な科学者が頭を下げ、報道から責められるシーン、そして後者は、イーロンマスク「スペースXのみんな、スターシップのエキサイティングなテスト飛行おめでとう。 数カ月後の次のテストにむけて多くのことを学んだ」

2050年の未来、今から27年後の未来、小学1年生は34歳、中学1年生は40歳、高校1年生は43歳。この子達が活躍できるために我々は何をすべきか。日本は、何を変えてなくてはいけない?何を変えてはいけない?そんなことを考えながら話を聞いた。

How would you like to be recommended?これはハーバード大学の入試で聞かれることだと。あなたは他人にどのように見られたい?

先生方の中にも、今まで自分自身についてこのようには考えてきた人は少なかった。

私たち先生たちが学生の時、どんな先生が印象に残っているか?・・・怖い先生か、変わった視点や新しい視点で物事を教えてくれる先生だった。授業がわかりやすい先生よりもだ。新聞が伝える内容やテレビが伝える内容とは違う納得解を持った先生に自分も置きな影響を受けた。

How would you like to be recommended?この質問にしっかり答えられる先生でなければならないし、そういう生徒を社会に送り出さないといけないと私は思った。

ここでは語り尽くすことはできないが、これからの時代に求められる学校への改革の手順を考えることができた。

①小さく始めて、大きく育てる

②失敗をお互いに応援する

③勝手に「無理」だと決めつけない

④他者の力を借りまくる

ワクワクするワークショプもあり、非常に学びのある研修でした。

私たちの班は、3分で飛ばした飛行機の数29と

日野田先生ありがとうございました。

【参加教員の感想】

○あっという間の二時間で、楽しく聞かせていただきました。探求については、生徒自らが学ぶ意識を高められるような授業や活動を目指すということがよく理解できました。今回印象に残ったのが、肯定的な声かけの部分でした。普段を振り返り、これからの生徒との関わりの中で実践していこうと思いました。

○若い気でいたが、マインドセットはもう時代遅れなのだなと思った。この講演を聞けて、「思考価値観を変えていくこと」「世界へともっと視野をもっと広げること」「何を基準をもって選んでいくか」で自分もまだ少し成長できそうな気がした。

○(他校の先生)内容が盛りだくさんで、もっと時間をかけて話しを聞きたかった。私自身大変考えさせられる内容が多く、本校の先生方にも聞いてほしいと思った。

今回の教員研修は、郡山地区の普通科高校の先生方、福島県教育委員会の方もお呼びした合同研修でした。郡山地区から新しい教育を発信していければと考えています。

令和5年9月15日(木)福島民友さん、集英社さん、そして公益財団法人 一ツ橋文芸教育振興会さんのご協力のもと、「高校生のための文化講演会」が郡山高校で開催されました。

こんにちは、修学旅行から帰って若干疲れが残り、試験前にも関わらず、ちょっとダラダラ過ごしている高校生 豪徳寺学です。

私は、名前からイメージできそうなくらい、本が大好きです。その中でも、医療小説は大好物!そんな私にとって、今日はなんという日でしょう!安楽死をテーマにした「神の手」や最近だと最後のどんでん返しがすごい「怖い患者」を書かれた久坂部先生が郡山高校にいらしゃったのです。

先生自身のお話を皮切りに講演会がスタートしました。「ブラックジャックは遠かった」と言う演題。ん?トランプ?と思ったが、どうもブラックジャックは、手塚治虫先生の漫画のお医者さんらしい。医者のライセンスは無いが、天才外科医、しかも法外な治療費を取るキャラクター。ここで書くと1万字以上になってしまうので、端折るが、なんとも興味深い導入でした。

久坂部先生は、小さい頃から小説家になりたかったのです。医者を続けながら、外務省に入省された後、その夢を追い続けたそうです。そして48歳で小説家デビュー。

医者というリアルな現場で知ったこと感じたこと、そういったことを題材にしながらリアルな医療小説を世に出されています。

先生からのお言葉で、「思いがけないチャンスはくる。いつチャンスが来るかわからないが、そのチャンスが来て報われるまで努力をすることが大切だ。」という言葉があった。修学旅行から帰ってきて、少し気が抜けていた自分にガツンと来る言葉だった。

久坂部先生のお話は全て大変興味深いものだった。それ以上に得たことは、夢を持ち続け、チャンスが来た時に、それをしっかり掴み取る力をつけておかなければならないと改めて心に刻んだことだ。

今回の講演会で、100冊の文庫本を学校に寄贈していただいた。ありがとうございました。豪徳寺学でした。

無事帰ってきました。台風の心配でドキドキした修学旅行最終日でしたが、曇り空ではありましたが、天候に恵まれ、非常に良き修学旅行でございました。家の書斎から原稿を書いております。最終日の報告担当、豪徳寺学です。

ユニバーサルタワーで最後の朝食

8:40にUSJシティを後にしました。大阪の環状高速から見る景色は東京の首都高とは何かが違う。見慣れないせいか、レースゲームの景色を思い出しワクワクしてしまいました。(個人の単なる感想です。)

小一時間ほどで、大阪城に到着!城マニアの私としては、初日の姫路城と大阪城は、はっきり言ってメインディッシュ!

大阪城といえば、難攻不落の城としては、日本一!

根石からの高さ約32メートルの上にそびえる天守閣と、そのまわりを幅約50メートルもある内堀と外堀で囲まれてます。歩いてみるとわかると思いますが、こんな城に戦車や戦闘機なしにどうやって攻めることができるであろうか?!。

さらに、堀の水深は5メートルにもなり、石垣と合わせると、本丸までに40メートル近くあることになります。NARUTOでも無理だな。

写真だけですが、ご覧ください!

大阪城を後にし、12:18、新大阪発ひかり650号は予定通り東京に向かって出発。

私は、不覚にも夢の世界。気づいたら東京駅!

そして、やまびこ145号に予定通り乗り、そこからも夢の世界。気づいたら郡山駅でした。

この原稿を書きながら、この修学旅行を振り返り、自分にとって何がいちばんの収穫になったかを考えました。今回修学旅行に参加した他の友人たちも、それぞれ違うけれど、大きな学びの機会になったはず。一度しかない18歳の夏のひととき、社会人になったいつか、この関西にきた時に「あ〜あの夏に・・・」と18歳の自分と出会うんだろうなと。

終わり

昨日は、報告するまもなく夢の世界に行ってしまいました。おはようございます、西園寺天心です。昨日は、京都のホテルを後にし、大阪方面に向かいました。そう、映画の世界へ行くために。

今私たちは、大阪のユニバーサルジャパンの近くにある、ホテル京阪ユニバーサルタワーで朝食を待ちながらレポートを書いています。ここの窓からは、昨日楽しんだウニバーサル、いやユニバーサルスタジオジャパンが眼下に広がっています。大阪湾も広がっております。大浴場から見える夜景はとても綺麗で、いにしえの街京都から近未来都市大阪に来たことを実感します。

さて、昨日のUSJですが、私は、真っ先にハリーポッターの世界に!予習のためにPS5でホグワーツレガシーを一日30分、勉強の合間にやって気持ちを高めてきました。ホグズミートの街?を抜け、ホグワーツ城の入り口に入ると、そこはまさしく毎日通ってたゲームの世界!いや映画の世界。

ホグズミートの入り口で買った杖を片手にアトラクションが終わってもそこをウロウロしていました。マジカル・クリーチーズ・エンカウンター魔法生物との出会いでは、ヒポグリフに会うことができました。(そんな私に呆れた友人たちは、とっとと次の世界に行ってしまいましたが・・・)

一人になった私は、友人を探す旅に出たんや。まず最初にな、ユニバーサルモンスター〜レジェンドオブフィアーの中を探したんや。ただな、あそこに一人で入ってはあかんわ。友人を探すどころか、腰抜かしてモータわ。わいは、小夜子と違って怖いのダメなんや。

スパイダーマンのところにも行ったで。そこにもおらんかった。ウォーターワールドでは、いつも孤独の豪徳寺に会って、一緒にショーを見たんやけどな。

まぁそんな感じで、一日中歩き回ったのです。友人たちは入り口近くでお土産を買っていました。そこで合流し、なんとかギリギリで、このユニバーサルタワーに到着。

なんだかんだで、修学旅行最後の夜。ホテルから見える夜景を見ながら、初日の姫路城、祇園の街、清水寺、バスの中でのガイドさんのお話、それぞれに気づきがあり、本当に有意義な旅行だったなと改めて思いました。

さて、今日は最終日!いざ、大阪城に!